この件について講義であつかうと必ず学生さんに質問されることがあります。「どうやったらベンチャー企業の株って買えるんですか?」という奴ですね。多分、宝くじを買うよりも儲かる確率は高いかもしれないとおもうのでしょうか?未公開株で世の中を騒がせた事件、昔にありましたね。こんな論文ももあります。

結論からいえば、上場前のベンチャー企業の株は一般人には買えません。一般人が買えるのは株式公開直前での新規売出しでの抽選か、もしくは公開後の一般株式市場でのみです。なぜなら、出資をするというのは出す方からすれば、「倒産したら返ってこないリスクマネーを出す」ということですが、出してもらう創業者からすれば、「会社の経営権の一部を、他人(出資者)に渡す」ということと同義なんですね。知らない誰かに自分の会社の株を売るなんてもうマジヤバイですよ。それで会社の命運が決まったりします。

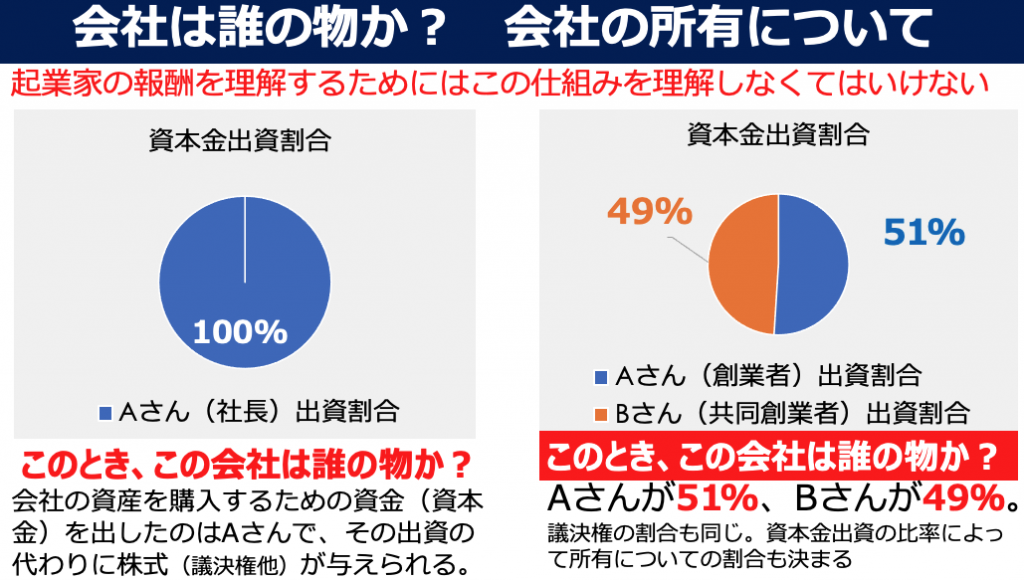

まずざっくりと会社の所有の仕組みについて理解しましょう。

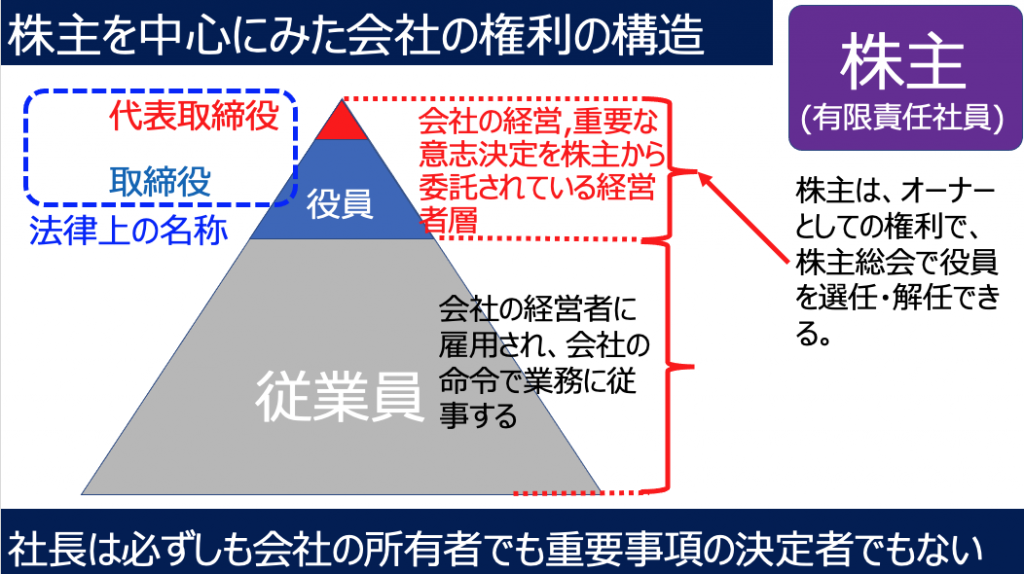

会社の元手となる資本金を100%自分で出した創業者は、株式も100%所有しています。だから、代表取締役社長であると同時に会社の所有者(100%株主)でもあります。しかし、株式会社制度の基本は「所有と経営の分離」です。かならずしも、出資者(株主)と経営者は同一である必要はありません。だから、株主と経営者(社長)が別ということはそんなに珍しいことじゃありません。

会社の「所有」と「株主としての権利」は正確には違うものですが、直感的に理解してもらうために、最初は「所有」という言葉を使っています。これを正確にやろうとすると、残念ながら高校生にも理解できる説明は私にはできそうもありません・・・

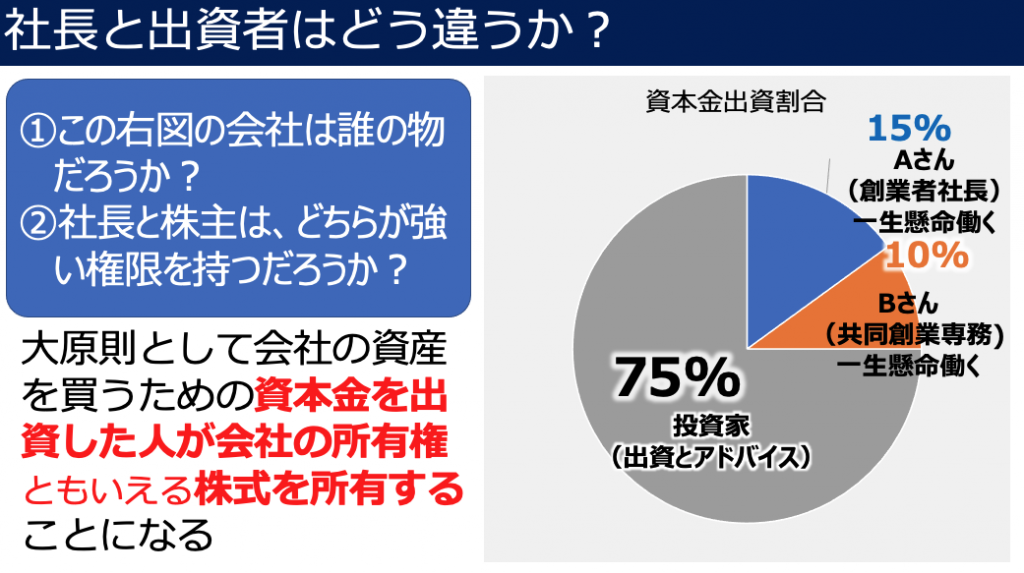

この図を見てもらうとわかるとおもいますが、お金はないけれどアイディアと技術とバイタリティのある起業家に、資金をたくさん持っている投資家が出資するという構造は普通にありえることがわかります。では、この状態で注意しないといけないことは?

そうです。いくらお金を出してもらえるのか?だけではなく、どんな考え方の人に、どのくらいの割合のお金を出してもらうのか?が決定的に大事になります。なぜなら、技術も、アイディアも、ビジネスの中核をになうのが創業者であったとしても、その会社の議決権(重要な決定をする権利)は株主にあるからです。

会社の重要な意思決定は株主が選任した取締役会での決定が必要です。単独で出資している社長ならば自分で全部決められます。しかし、第三者に出資してもらっている場合、取締役会には出資者が指名した役員がメンバーに入っていることが多くなります。この時に、ビジネスについての考え方が異なっていると、創業社長はGOとおもっているが、その他取締役がNO!となって決まらないなんてことも当然起こります。本当のところはわかりませんが、実例ではこんな報道があります。

期待のスタートアップ企業として注目はやまなかった。定期的に各メディアに取り上げられたほか、2018年6月には、経済産業省が主導するスタートアップ企業を支援する枠組み「J-Startup(ジェイスタートアップ)」に特待生として選定された。しかし、そのような評価とは裏腹に、ランドロイドの開発は難航した。「畳む時間がかかりすぎる」「滑りやすい生地の肌着やジーンズが畳めない」といった技術的な課題があったからだ。

帝国データバンクが明かす「2019年、なぜあの会社は潰れたのか」阿部成伸:帝国データバンク情報部情報編集課長

とはいえ、セブン・ドリーマーズは、まずは市場への投入を優先し、量産効果で価格を引き下げていく戦略だった。ところが、共同開発者で長年にわたる“耐久消費財”のノウハウを持つパナソニックからは「まだ市販化できる水準ではない」との意見が強く、最終的に発売時期を見送ることになった。こうして2017年9月、発売時期を2018年度中に延期し、技術的なレベルアップのための研究開発を続けることになった。

この商品は、パナソニックと大和ハウスとランドロイドの三社が資本金を出し合って設立した会社で、なんと設立3年で100億円の資金を集めています。正確な資料はないのですが、この三社を中心に、色んな所から出資してもらい、リスクマネーだけで100億円集めたのでしょう。かなりのレベルまで商品は出来上がっていたようなのですが、ユニクロのエアリズムなどをたたむのがうまく行かないようでした。

社長は「不完全でも出荷して、尖ったユーザーに使ってもらって量産効果を上げたい」と考えていても、出資割合の大きな株主が送り込んだ役員が「まだ商品として不完全だから、発売するのは時期尚早」と言ってしまえば、なかなか押しきれません。議決権は、所有割合が大きな株主にあるのですから。

このようなスタートアップでは、技術やアイディアは創業社長がもっていても、必ずしも会社の議決権をすべて握っているわけではないんですよね。それが「第三者にリスクマネーを出してもらう」ことによって発生するデメリットです。

こんなことを書くと「それだったら投資家にお金を出してもらうことはやめたい」と感じる人も出てくるでしょう。だからこそ、起業家のビジョンに共鳴し、尊重してくれる相性のいい投資家に、許容できる割合の出資をしてもらうことが本当に大事になるんです。こういうのも資本政策の一部ですが、まずはこれを覚えておいてくれればいいなとおもいます。「資本政策」でググると本格的な説明はたくさん出てきますよ。

なので、「出資してやるから、君が社長やりなよ!応援するよ」というのは昨今、よく聞くようになりましたが、こういった権利関係についてしっかり考えてからGOしましょう。レペゼン地球の騒動についてのyoutube動画はこういった出資と株式所有について、若い人に知ってもらう機会になったように思いますが、残念ながらもう見れないみたいですね。

つぎは、株式会社って「所有と経営の分離」なのに、なんでリスクが大きすぎる?っていわれるの?出した出資の範囲で責任を追うんじゃないの?という部分について書きましょう。